Presa de una suerte de voyeurismo religioso, disfruto mientras observo los devotos comportamientos de las personas que se acercan a los grandes santuarios de la fe, sean de la religión que sean. Mi sesgada mirada filohelena escruta en estas prácticas señales que nos conecten con la Antigüedad. A veces, reconozco, de forma demasiado romántica. Otras, sin embargo, con una claridad meridiana. Es el caso que nos ocupa en estas líneas, cuando una imagen que observé en Nuestra Señora del Rosario de Fátima, uno de los más célebres santuarios marianos del mundo, que roza la friolera de diez millones de peregrinos al año, me trasladó a la vieja Hélade. Mientras caminaba por los aledaños de la Capilla de las Apariciones, mi cámara se detuvo en una extraordinaria colección de réplicas anatómicas que colgaban de las paredes de una tienda. La visión de una pierna invertida me trajo a la memoria un relieve votivo del British Museum procedente de Milos. En ambos casos, la relación del fiel con la divinidad estaba vinculada a la sanación. En Fátima, la responsabilidad de la curación pertenecía a la Virgen; en la isla griega, a Asclepio, el dios heleno de la medicina, quien será desde ahora nuestro protagonista.

Asclepio: el irreprochable sanador

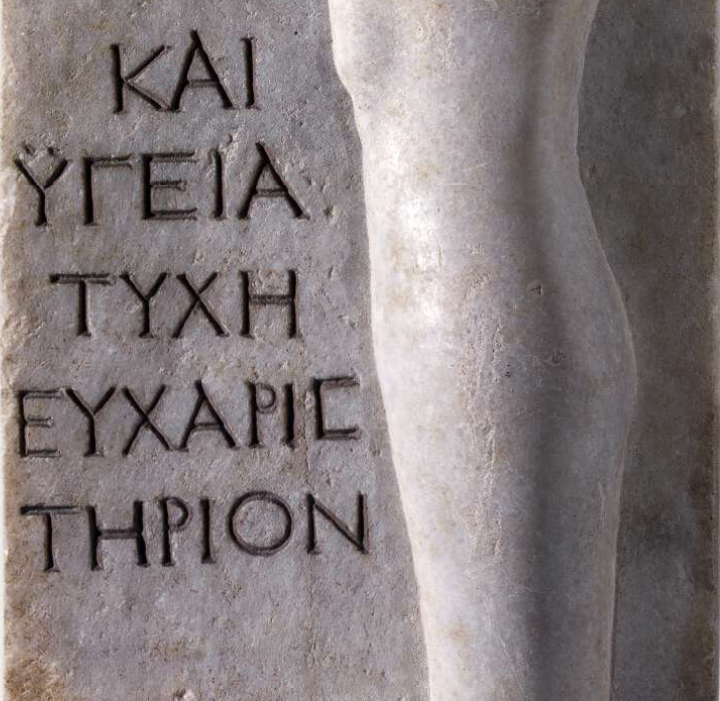

La estela votiva del museo londinense reza: «Tiche dedica a Asclepio e Higiea como ofrenda de agradecimiento». Se trata de una de las muchas iamata en las que los agradecidos fieles dejaban testimonio de su sanación con mayor o menor profusión de detalles. Tales inscripciones, existen más de setecientas (Bernabé 2020, 305), nos han acercado a estos fenómenos curativos, algunos ciertamente fantasiosos, como el de la buena de Cleo (Epidauro A1), que después de permanecer embarazada cinco años, pudo al final dar a luz tras su encuentro con la divinidad. Un excéntrico testimonio que hay que atribuir, sin duda, a la necesaria exageración de las propiedades salutíferas del santuario. Como todo centro de peregrinación, estos enclaves vivían para y, sobre todo, de los fieles, por lo que necesitaban asombrar a los visitantes para propiciar un más que probable efecto llamada. Por otro lado, como enclave de sanación, convenía sugestionar al peregrino para crear una atmósfera propicia (Bernabé 2020, 305). Otras estelas, más realistas, refieren la curación de un tumor ulcerado (Epidauro C3) o la recuperación de la visión (Epidauro A18). Disponemos también de testimonios como la comedia Pluto, de Aristófanes, los discursos de Elio Arístides o himnos de alabanza como el de Isilo (IG IV2 1.138) o Marco Julio Apelas (IG IV2 1.236). Volveremos más tarde al proceso terapéutico. Ahora centraremos el relato en este Asclepio, que aparece como un dios, pero cuya naturaleza es más cercana a la del héroe.

El recurso a las fuentes no nos saca de dudas. Homero lo presenta como el padre de dos destacados médicos que acompañaron a las huestes aqueas en la campaña contra Troya: Podalirio y Macaón. Esta familia de galenos procedía de Tesalia, donde la tradición mítica sitúa el origen de Asclepio (Ilíada, II, 730-734; IV, 194; XI, 518). Sin embargo, en el Catálogo hesiódico nuestro personaje trasciende los límites de lo mortal (fr. 50-54). Ya no es un humano cualificado, como lo describía el poema homérico, sino el hijo de un dios, Apolo, y una mortal, Corónide -o Arsínoe, según otras versiones-, que vivió una peripecia singular en Laceria, junto al lago Bebe, también en Tesalia. En efecto, su madre tuvo una aventura con el humano Isquis, así que Apolo, encolerizado, recurrió a la implacable Ártemis para castigar a su amada. La joven, embarazada de Asclepio, se consumía en llamas cuando el citaredo se apiadó de su hijo y lo salvó del fuego. Como la crianza no es asunto de dioses, fue el centauro Quirón, gran conocedor de las artes médicas, quien se encargó de la tutela del pequeño (Píticas III, 1-8; Nemeas, III, 50-55), que pronto destacó por sus saberes curativos. Hasta tal punto, que un día fue capaz de resucitar a un muerto. Zeus castigó su hybris con un fulgurante rayo que acabó con su vida, un acto que casi desencadenó una guerra entre los dioses, pues Apolo mató a los Cíclopes, forjadores del rayo, y Zeus estuvo a punto de castigarlo con la muerte si no hubiera sido por la postrera intervención de Leto (Apolodoro, Biblioteca histórica, III, 10, 3). Del fuego fue salvado y en el fuego terminó sus días de mortal (Burkert 2007, 290). La audacia de Asclepio puso en riesgo el orden natural de las cosas, como en su día hiciera Prometeo al robar el fuego sagrado. Hades fue el denunciante, temeroso de que un humano pudiera dejarle sin sus malogrados huéspedes. Como corresponde a un personaje mítico fallecido, Píndaro nos presenta a Asclepio como héroe (Píticas III, 1-10), aunque su tumba no tiene ninguna relevancia en el culto (Burkert 2007, 289).

Existen otras versiones del mito que insinúan el carácter ctónico de este personaje. Según algunos relatos, el dios sanador habría vivido durante un tiempo en un bosque sagrado, amamantado por una cabra y custodiado por un perro, mientras las serpientes montaban guardia en el lugar. La presencia de estos animales no es casual. La cabra dispensadora de leche es una constante en ciertos mitos del origen salvaje. El perro, fiel compañero del hombre, se asemeja a Asclepio, siempre cercano al género humano. La serpiente, vinculada desde tiempos inmemoriales a los saberes ctónicos, tiene una estrecha relación con la sanación. Su veneno es capaz de curar y de matar al mismo tiempo. No es extraño que tanto el perro como la serpiente aparezcan en la iconografía asociada a Asclepio. Disponemos de la descripción de la escultura crisoelefantina que Trasimedes de Paros esculpió para su templo de Epidauro, que nos ha llegado a través de Pausanias, quien la describe como la mitad del Zeus Olímpico de Atenas. La imagen representaba al dios sentado en un trono, empuñando el bastón con una mano mientras con la otra se apoyaba en la cabeza de una serpiente. A sus pies, un perro dormía plácidamente (II, 27, 2). Una iconografía que coincide, punto por punto, con algunas monedas encontradas en la zona.

Vías de sanación

Cuando la enfermedad nos golpea solemos acudir a un especialista, pero todavía hoy, a pesar de los siglos transcurridos, algunos acaban recurriendo en caso de desesperanza a los servicios de curanderos o a la oración. Estas tres vías de sanación eran también las habituales en el mundo antiguo. Uno podía visitar a un técnico, capaz de sanar gracias a su conocimiento de la anatomía o las propiedades de las plantas; a un mago, que recurriría a los más variados sortilegios o, como el caso que nos ocupa, a santuarios como los de Asclepio, que se multiplicaban a lo largo y ancho de la Hélade. Se han documentado hasta 400 enclaves consagrados al dios (Bernabé 2020, 302). Aunque las raíces de esta divinidad están en Trica, Tesalia, donde habría radicado el primer Asklepieion (Estrabón, IX, 5, 17), su culto se extendió por diferentes puntos de Grecia, que pugnaron por apropiarse de su figura desarrollando ciclos míticos locales. Los centros más destacados fueron el de Cos, Pérgamo y, sobre todo, Epidauro, santuario que superó a todos en popularidad a partir de la grave epidemia que asoló Atenas en el 430-429 a.C., en plena Guerra del Peloponeso (Burkert 2007, 290-291). Los ciudadanos de la célebre polis miraron a este punto de la Argólida con la esperanza de poner remedio a sus males. El héroe local de Tesalia se había convertido en un dios panhelénico (Bernabé 2020, 304).

Una vez en el santuario, los fieles se sometían a un sueño inducido, la enkoimesis (incubatio para los romanos), que se alcanzaba acostándose en el ábaton (o enkoimeterion), un espacio habitualmente porticado. Lo más probable es que la curación se produjera con masajes, fármacos o prescripciones que, en teoría, procedían de imágenes oníricas, pero que es posible que fueran dispensadas por el personal del santuario. Asclepio es un dios médico, no un mago, chamán o curandero, aunque a veces se recurría a elementos de la medicina popular, como la imposición de manos, el shock o por acción de algún animal vinculado con el dios (Bernabé 2020, 307-308). Es importante el hecho de que los «incubantes» mantuvieran contacto con la tierra. En Atenas se le dedicaba a Asclepio el 19 de Boedromión en los Misterios de Eleusis, día en el que se celebraba una procesión al templo de la divinidad y otra al de Deméter. Es posible que los conocimientos médicos de Asclepio se relacionaran con la sabiduría de la Gran Madre (Bernabé 2020, 306).

Por las inscripciones sabemos que al santuario acudían hombres y mujeres, ancianos y niños, que acusaban cualquier tipo de dolencia. Los enfermos, plenos de esperanza, peregrinaban dispuestos a pernoctar en busca de la epifanía salutífera de Asclepio. Aunque las consultas eran gratuitas, los futuros «incubantes» solían portar ofrendas al dios como recompensa por su actividad. Esta contrapartida se conocía como iatra (Burkert 2007, 290; Hernández de la Fuente 2019, 260; Bernabé 2020, 306). El dios no era el que generaba la enfermedad, a diferencia de su padre Apolo, que podía actuar en ambos sentidos. Se han documentado casos de incubatio vicaria, que solían producirse cuando la enfermedad era grave o incapacitante, lo que obligaba a que la consulta fuera realizada por un tercero. Cabe recordar que el santuario era un recinto sagrado, en el que las mujeres no podían parir y en el que nadie podía morir (Pausanias II, 27, 1).

Epidauro: más que un teatro

Los visitantes que hoy acudimos a Epidauro entramos por su lado sur, pues el circuito de la visita está condicionado por la celebridad del gran teatro, que une a su monumentalidad unas increíbles propiedades acústicas. Es raro no encontrarse a un guía haciendo ejercicios sonoros para deleite de su clá turística. Sin embargo, en la Antigüedad los peregrinos se acercaban por el sector norte, pues por ahí transitaba el camino hacia Epidauro, la ciudad costera que distaba pocos kilómetros del santuario. Es raro encontrar Asklepieia urbanos, los enfermos necesitaban alejarse del bullicio de la ciudad y Asclepio nunca fue un dios ciudadano, pues se relacionaba con bosques y fuentes (Bernabé 2020, 302). El origen de este enclave es muy remoto. En la cima del Cinortio se conservan todavía los restos del templo de Apolo Maleátas, cuyo culto está relacionado con la tradición micénica (Burkert 2007, 290-291). Hoy en día vemos restos sobre tres terrazas, la mayoría datados en el siglo IV a.C., cuando se erigió un nuevo templo in antis sobre el anterior, con un adyton y, más tarde, un altar y un pequeño períbolo, que tal vez se consagraron a Asclepio. El área se completa con una zona consagrada al dios y a las Musas y un espléndido pórtico (Maggi y Troso 2006, 225).

El célebre teatro se asienta sobre la falda del monte Cinortio. Pausanias lo describe como “digno de ver”, atribuyendo su construcción a Polícleto el Joven, quien también habría diseñado la Tholos (II, 27, 5). El edificio se remonta al siglo IV a.C. y podría albergar unos 12.000 espectadores. Al noroeste de este espacio se erigió el estadio, construido en la segunda mitad del siglo IV a.C., pero es posible que existiera una estructura similar más antigua. Estaba conectado con el “gimnasio” por un pasadizo abovedado. De cuatro lados, no presenta extremos curvos, estaba rodeado por gradas de piedra. Teatro y estadio servían para albergar los certámenes deportivos y musicales que se celebraban en honor de Asclepio nueve días después de los Juegos Ístmicos (Bernabé 2020, 305). El referido «gimnasio» es, en realidad, un edificio cuadrado de alas hipóstilas y peristilo de estilo dórico, datado entre el siglo IV y el III a.C., que presenta soportes de piedra a modo de klinai, por lo que es más probable que estemos ante los restos de un edificio usado para la celebración de banquetes rituales, que son mencionados por Pausanias en relación con el culto (II, 27, 1).

Entre el teatro y el templo de Asclepio se encontraba el katagogeion, un edificio de planta cuadrada formado por cuatro secciones simétricas resultado del cruce de dos ejes perpendiculares. Las cuatro áreas se comunicaban entre sí a través de pasillos interiores y otros tantos patios que funcionaban como distribuidores. El edificio estaba destinado al albergue de los peregrinos y sus restos se han datado en el siglo III a.C., aunque es muy probable que se levantara sobre uno anterior. Los fieles se alojarían en estas estancias antes y después de someterse a la incubatio.

Al norte del estadio se erigía la Tholos. Pausanias nos informa de que este templo circular de mármol blanco, obra de Policleto, estaba decorado con pinturas de Pausias de Sición, del que también tenemos noticias por Plinio. Representaban a Eros, dejando su arco y sus flechas para portar una lira, y Mete, personificación de la embriaguez, que bebía de una copa de cristal que mostraba en su interior un rostro de mujer. En el interior del recinto, dice Pausanias, se alzaban en su tiempo seis estelas, aunque sabía que se levantaron muchas más, en las que estaban grabados los nombres de hombres y mujeres con la enfermedad que habían padecido y cómo se curaron. Entre estas estelas estaba la del mítico Hipólito, que ofrendó veinte caballos (II, 27, 3-4).

Llegamos al templo de Asclepio, períptero de 6×11 columnas columnas de orden dórico. La naos estaba decorada con un suelo bícromo, compuesto de piedras blancas y negras, y tenía un techo artesonado de madera. Mientras en Atenas se hacían esculturas exentas y aisladas, a falta de construcciones nuevas que decorar, en otras partes de Grecia se demandaba lo contrario: esculturas con las que decorar los templos. Por tanto, la labor estatuaria de la época estaba dedicada a enriquecer los edificios con frontones, frisos y acroteras. El artista se convierte en polifacético (Elvira Barba 2019, 248). Disponemos de mucha información sobre el proceso de construcción del templo de Epidauro, ya que se han conservado los registros. Sabemos que en el 330 a.C. se decidió levantar un nuevo témenos, para lo que contrataron a un arquitecto llamado Teodoto, quien se inspiró en las novedades del Metroon de Olimpia y la Tholos de Delfos. No se trataba de una construcción monumental. Es, sin embargo, uno de los edificios perípteros más pequeños de Grecia (23×11,7 metros), tan sencillo que carece de opistódomo. El escultor Timoteo, que debió de nacer cerca del santuario, pues los registros no señalan su origen, se encargó de diseñar y ejecutar las tres acroteras occidentales, que representaban a la Brisa del mar y la Brisa de la tierra, ambas beneficiosas para la salud. Entre ellas se mostraba una magnífica Nike, o bien Epíone -esposa de Asclepio-. Timoteo también diseñó el frontón occidental. La trayectoria de este excelente artesano le llevaría hasta Asia Menor para trabajar, nada más ni nada menos, que en la tumba de Mausolo de Halicarnaso. El taller de Hectóridas se encargó de la ejecución de ambos frontones, que representaban escenas de la Guerra de Troya en las que intervinieron Podalirio y Macaón, los hijos de Asclepio. Las acroteras de la fachada oriental fueron confiadas a un artista del que solo se conservan sus iniciales: «Teo…» ¿Sería el mismo Teodoto? Las obras duraron cuatro años y ocho meses y costaron 100.000 dracmas (Maggi y Troso 2006, 222-223; Spawforth 2007, 165 y Elvira Barba 2019, 249-251).

En época romana se construyó, en el peristilo del centro, un Odeón de gradas curvas sobre muros rectilíneos, probablemente con el fin de albergar representaciones relacionadas con cultos mistéricos. Pausanias da cuenta del nombre del gran benefactor del santuario: el senador Sextus Iulius Maior Antoninus Pythodorus, quien mandó construir un nuevo baño, el santuario llamado Epidotas, un templo a Higiea (probablemente utilizando los propileos del anterior), otro a Asclepio y un último a Apolo. Reconstruyó el pórtico de Cotis y mandó erigir una vivienda para que pudieran parir las mujeres y morir los enfermos terminales (II, 27-28).

Hoy en día solo vemos una ruinosa muestra de lo que antaño fue un extraordinario y pujante santuario panhelénico. El otrora bullicioso centro de sanación se ha convertido con el paso del tiempo en una silenciosa y evocadora extensión de piedras que insinúan su antigua grandeza, pero parte del espíritu que movía al ser humano a desplazarse hasta estos enclaves sigue vivo. No hay más que observar con atención cualquier lugar de peregrinación contemporáneo, como el de Fátima, origen de este texto. Y si el lector de estas líneas es reacio a acercarse a ellos, siempre quedará la farmacia de la esquina, en la que el báculo y la serpiente nos recuerdan que Asclepio no ha muerto del todo.

Autor

Mario Agudo Villanueva

Fuentes

Anónimo. Himnos homéricos. Edición bilingüe de Alberto Bernabé para Abada Editores. 2017.

Apolodoro. Biblioteca Mitológica. Traducción de Julia García Moreno para Alianza Editorial. 2016.

Elio Arístides. Discursos. Traducción de Luis Alfonso Llera Pueyo para Gredos. 1997.

Estrabón. Geografía. Traducción de José Vela Tejada y Jesús Gracia Artal para Gredos. 2001.

Hesíodo. Fragmentos. Traducción de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martín Díez para Gredos. 1978.

Homero. Ilíada. Traducción de Óscar Martínez García para Alianza Editorial. 2010.

Pausanias. Descripción de Grecia. Traducción de María Cruz Herrero Ingelmo para Gredos. 2008.

Píndaro. Obra completa. Traducción de Emilio Suárez de la Torre para Cátedra. 2017.

Bibliografía

Bernabé, A. (2020): Religión griega. Una visión integradora. Guillermo Escolar.

Burkert, W. (2007): Religión griega arcaica y clásica. Abada Editores.

Elvira Barba, M. A. (2019): Historia del arte griego. Obras y artistas de la antigua Grecia. Guillermo Escolar.

Hard, R. (2008): El gran libro de la mitología griega. La Esfera de los Libros.

Hernández de la Fuente, D. (2019): Oráculos griegos. Alianza Editorial.

Maggi, S. y Troso, C., (2006): Los tesoros de Grecia. Libsa.

Olalla, P. (2001): Atlas mitológico de Grecia. Road Editions.

Rose, H.J. (1969): Mitología griega. Editorial Labor.

Spawforth, T. (2007): Los templos griegos. Akal.